Exalcohólico: "Lo que el enemigo me robó, Cristo lo restauró"

El uso de cualquier sustancia que nos lleve a perder el dominio propio es condenado por la palabra de Dios, porque la falta de control nos lleva a pecar. Aun más, buscar estar en un estado donde nos encontremos fuera de control, habla mucho del deseo por el pecado.

Hoy creo firmemente que el alcoholismo es una enfermedad que afecta las diferentes áreas de nuestra vida si no buscamos ayuda, más aun si vivimos presos de los vicios. Inicié en las pandillas a la edad de 13 años, después de la muerte de mi padre. Lo que empezó como un refugio momentáneo, se convirtió en un adictivo pan de cada día.

Papá abandonó el hogar cuando yo era pequeño. A raíz de esta acción, me involucré en las barras bravas y el alcohol, llevando una vida perdida y sin paz. Al cumplir 18 años, como regalo de cumpleaños, recibí la triste noticia de la muerte de mi padre; lo habían asesinado. Un odio indescriptible hacia el asesino de mi progenitor invadió mi ser.

Desde aquel instante, nada tenía sentido para mí; empecé a aborrecer la vida de tal manera que, ya el existir, no era una prioridad. Fui testigo de una metamorfosis. Pasaba días viviendo en la calle, sumergido en alcohol y estupefacientes. Era muy joven y el enemigo me estaba destruyendo.

Caminaba como loco por las calles, escuchaba voces en mi mente que me decían: “Córtate las venas, mátate”. Mis vecinos me observaban con pena y sin futuro, como un bicho al que no valía la pena mirar. Quería salir de todo aquello, no quería sufrir más y no podía permitir que el alcohol destrozara mi vida y la de mi familia.

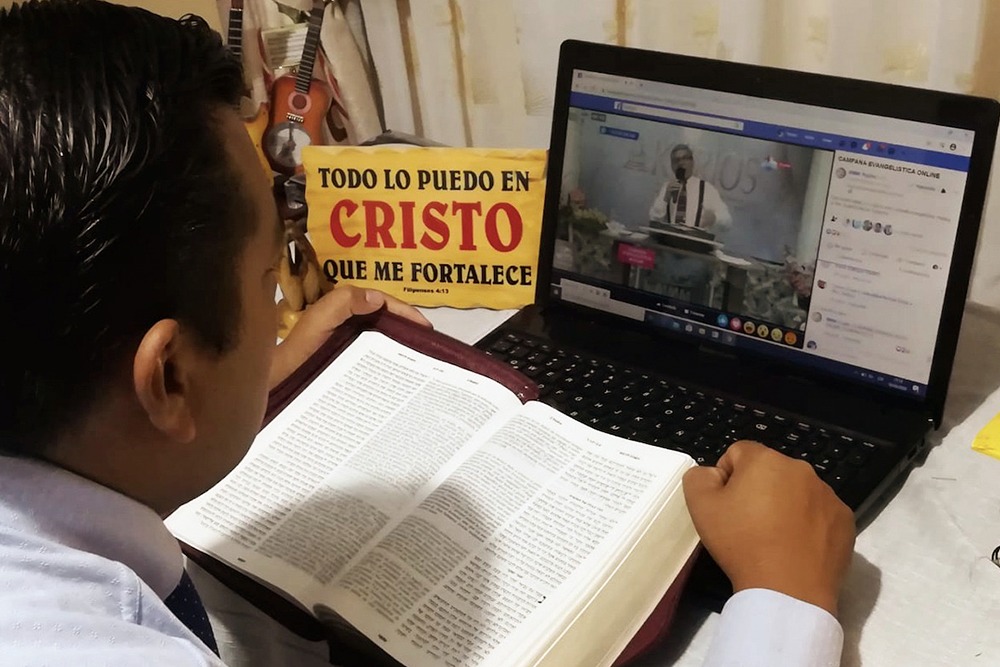

Para buena noticia, mi madre conoció el evangelio. Después de casi entrar a la locura a causa de mi dependencia por el alcohol, ella empezó a impartirme la palabra de Dios. Realmente quería cambiar. Asistí a una iglesia, por la invitación de un amigo que también se había convertido al evangelio.

Yo sabía que Jesús era el camino a mi libertad. Entré por las puertas del templo, mis lágrimas caían y en ese instante, a la hora del llamado, sentí el poder del Espíritu Santo tocando mi corazón. Un fuego ardiente inundó mi cuerpo, dejándome sin reservas para resistir aquella gloria.

Acepté a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Perdoné a aquel que había asesinado a mi padre, con un amor genuino que nunca imaginé que existiera. Llamé a todos los que me conocían diciéndoles: “Dios me ha perdonado, Él te puede cambiar y transformar”. El Señor me concedió la petición de mi corazón. Lo que el enemigo me quitó, hoy Cristo lo restauró.

Soy feliz, y por sobre todas las circunstancias, tengo paz. Acabo de terminar mi carrera de contabilidad y soy líder de jóvenes en mi congregación. Quiero concluir diciendo que: ¡Dios tiene poder para transformar!